2025.8.22 <00880>

はじめに

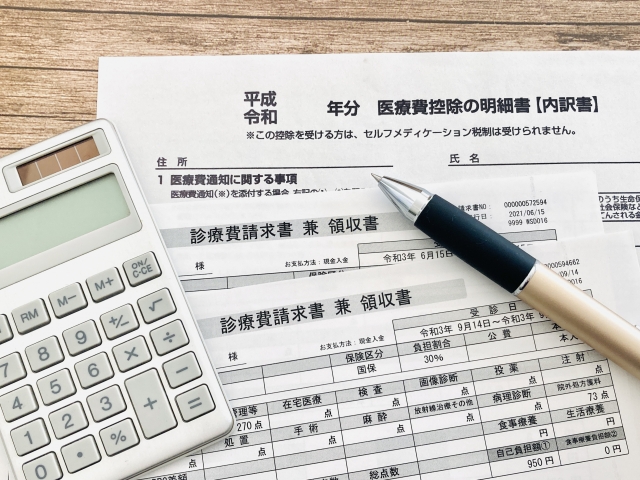

「日本人が一生にかかる医療費は約2,700万円」という数字を聞いたことがありますか?

これは厚生労働省の推計による平均値で、男女合わせた国民1人あたりの生涯医療費を示したものです。

数字だけを見ると「そんなにかかるの?」と驚くかもしれませんが、実際のところは 公的医療保険制度 や 高額療養費制度 のおかげで、私たちが自己負担するのは総額の一部に過ぎません。

それでも、病気やケガはいつ訪れるかわかりませんし、思いがけず長期入院や高額な治療費がかかる場合もあります。この記事では、

- 生涯医療費2,700万円の内訳

- 年代ごとに増えていく医療費の現実

- 公的制度でカバーできる部分と限界

- 民間の医療保険が果たす役割

を整理しながら、私たちがどのように医療費に備えるべきかを考えていきます。

生涯医療費2,700万円の内訳とは?

厚生労働省のデータによると、男女平均で 一生にかかる医療費は約2,700万円。

内訳をみると、

- 男性:約2,584万円

- 女性:約2,822万円

女性の方が長寿である分、医療費も多くかかる傾向があります。

さらに注目すべきは、医療費の大半が高齢期に集中していることです。

- 65歳以降にかかる医療費 → 生涯医療費の約6割

- 70歳以降だけでみても → 約半分以上

つまり、働いている現役時代よりも、リタイア後にこそ医療費の負担が大きくなるのです。

実際に自己負担するのはいくら?

2,700万円と聞くと途方もない数字ですが、ここで大切なのは 実際に個人が支払う自己負担額。

日本には 国民皆保険制度 があり、医療費の7〜9割は健康保険でカバーされます。

さらに、自己負担が高額になった場合には「高額療養費制度」があり、

月ごとに自己負担額の上限が定められています。

そのため、最終的に個人が負担する額は 平均で500万円前後 とも言われています。

ただし、これはあくまで平均値。

- 長期入院が必要になった場合

- がんなど高額な先進医療を受けた場合

- 介護とのダブル負担が発生した場合

には、想定以上の出費になる可能性があります。

年代別に見た医療費の特徴

40代・50代

生活習慣病が出てきやすく、糖尿病や高血圧などの通院が増える時期。

まだ現役で働いているため、医療費の自己負担割合は3割。

大きな病気をすると収入減と医療費増加が重なるリスクも。

60代

定年を迎え、収入が年金中心になる世代。

医療費の自己負担割合は2〜3割に下がるものの、病気や入院の頻度が増える。医療費と生活費の両立が課題に。

70代以降

加齢による疾病や入院が増加。医療費総額の半分以上をこの時期に費やすとされる。

自己負担割合は1〜2割に軽減されるが、それでも長期入院や継続治療は家計への負担大。

公的制度の強みと限界

公的医療保険や高額療養費制度は、日本の安心の土台です。

しかし、これだけで十分と言えるでしょうか?

強み

- 医療費の大半をカバーしてくれる

- 高額療養費制度で「青天井の医療費」にならない

- 70歳以上は自己負担割合が軽減される

限界

- 入院時の差額ベッド代は対象外(1日5,000〜20,000円程度が自己負担)

- 食事代・生活費は別途かかる

- 先進医療や自由診療は保険適用外

つまり、公的制度で安心できる部分は大きい一方で、

「生活費+医療費+自己負担分」が重なると家計にダメージを与える可能性が残っています。

民間医療保険の役割とは?

そこで登場するのが 民間の医療保険。

「国の制度があるのに、保険って必要?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、以下のようなシーンでは民間保険が家計を守る強い味方になります。

- 長期入院で差額ベッド代がかさむとき

- がん治療で先進医療(数百万円〜)を選択するとき

- 入院により収入が減少し、生活費が不足するとき

- 公的制度ではカバーされない細かい出費(交通費・付き添い費用など)

特に、40代・50代の働き盛り世代にとっては「収入減への備え」と

しての医療保険の意味が大きいです。

医療保険に加入する前に考えるべきこと

- 生活防衛資金があるか?

まずは最低3〜6か月分の生活費を貯蓄で確保。

これがない状態で高額な保険料を払うのは本末転倒です。 - 公的制度を理解しているか?

高額療養費制度を知らずに「医療費は何百万円もかかる」と誤解して加入すると、

過剰な保障になりやすいです。 - 必要な保障を絞る

入院日額をいくらにするか? がん特約をつけるか? 先進医療特約は必要か?

自分や家族のライフスタイル・健康状態に合わせて選びましょう。

まとめ:医療費は「制度+自助+保険」で備える

- 日本人の生涯医療費は約2,700万円

- 実際の自己負担は平均500万円前後

- 高齢期に医療費の大半が集中する

- 公的制度は心強いが、差額ベッド代・先進医療などには対応できない

- 民間医療保険は「家計を守るセーフティネット」

大切なのは、「医療費をゼロにする」ことではなく、無理のない範囲で備えておくこと。

公的制度を正しく理解したうえで、自分に合った保険や貯蓄を組み合わせることが、安心につながります。

最後に

「もし明日、長期入院が必要になったら?」

「もし家族が先進医療を選びたいと言ったら?」

こうしたシーンをイメージして備えておくことが、将来の安心をつくります。

あなた自身のライフプランに合った医療費対策、ぜひ一度見直してみてください